Ramalan futuris Alvin Toffler pada 1970-an kiranya mulai terbukti, bahwa "buta aksara" pada abad ke-21 bukan mereka yang tidak bisa baca dan tulis (karena sebagian besar sudah melek aksara), tapi mereka yang tidak bisa belajar, enggan belajar, dan enggan belajar kembali.

Serba instan. Tampaknya itu yang kini jadi musuh dalam selimut di dunia akademik. Musuh yang, tanpa disadari, malah intim dinikmati dan dibiarkan. Lihat saja, membaca, menulis, dan meneliti ingin instan. Wajar jika dalam sedikit-banyaknya kasus, mahasiswa, bahkan dosennya sendiri, jadi nir refleksi dalam membaca, menulis, dan meneliti. Padahal aktivitas ketiga hal itu bertaut erat antarsatu dengan yang lain. Dari situ karakter mereka akan terbentuk tertib, jujur, kritis, dan detil dalam berlaku, berpikir, bertutur kata lisan dan tulisan.

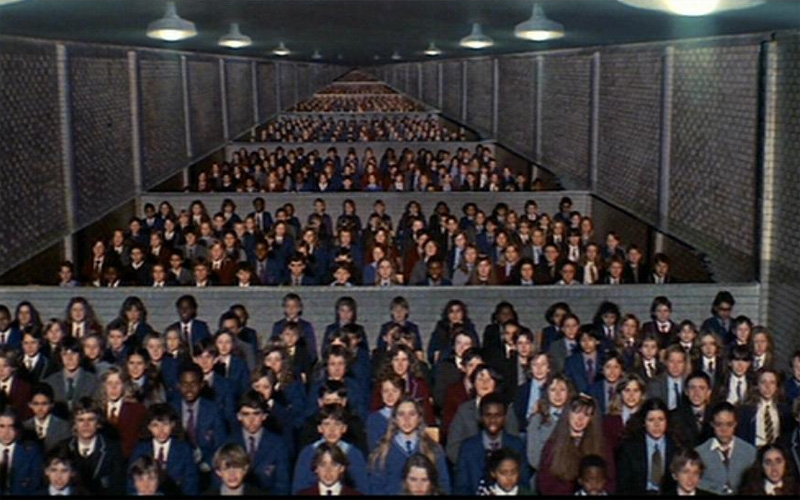

Masalahnya, meluluskan mahasiswa zaman sekarang ibarat memproduksi barang pabrikan. Mesti cepat dan sebanyak-banyaknya. Ibarat kualitas barang pabrikan, ada yang bagus, ada pula yang afkir. Nah, yang disebut terakhir ini adalah kewajiban institusi dalam merumuskan suatu sistem untuk mereduksi kualitas afkir agar diusahakan sedikit-banyaknya menapak naik menjadi berkualitas bagus. Tentu, sistem ini hanya bisa bekerja jika di ruang kelas atau dalam segala kesempatan di luar kelas, setiap pendidik menjadi corong perubahan positif bagi anak-anak didiknya. Positif dalam mengasah gairah mereka dalam membaca dan menulis. Bukan dibiarkan menumpul, apalagi jika si pendidik sendiri kurang/tidak gairah membaca dan menulis. Hal yang positif itu tentunya bisa menjadi katalis untuk membantu para pendidik sendiri mengurangi keluh-kesah menghadapi permasalahan mahasiswanya dalam menulis tugas hingga skripsi, tesis, dan disertasi. Masalah itu lazim dikomentari: kacau, mumet dibaca dan tidak paham kaidah menulis. Intinya, mahasiswa dituding tidak bisa menulis.

Tapi tidak banyak yang menyoal kemampuan mereka dalam membaca. Bisakah mereka membaca? Tentu saja bisa. Toh, mereka melek huruf. Tapi, maksud membaca di sini adalah lebih pada bagaimana teks dinalar, bukan dirapal. Maka, tidak sedikit dari mereka yang tidak paham isi teks, sekalipun teks yang dibaca adalah bahasanya sendiri. Dus, bisa dipahami, ketika seorang teman dari jurusan sebuah sastra asing mengeluhkan ada mahasiswanya yang tergolong pintar dan ber-IPK tinggi, tapi ketika diberi tugas laporan membaca, ia tidak memahami teks yang dibacanya. Artinya ini bukan soal teksnya berbahasa apa atau apalagi mematok IPK-nya tinggi atau rendah. Ini lebih pada soal mereka menalar. Dari sini baru bisa dilayangkan tanya: jadi, seperti apa sih kualitas mereka dalam membaca? Jelas, sebelum ke fase menulis, fase yang mula-mula harus dilalui mereka adalah membaca. Itulah mengapa Jean-Paul Sartre menjadikan bagian “membaca” sebagai pendahulu sebelum masuk ke bagian “menulis” dalam bukunya Les Mots (kata-kata) itu.

Membaca dengan nalar, membuat seseorang menjadi sabar, peka, dan tertata dalam berpikir, bersikap, berucap, mengamati/meneliti, dan mengambil keputusan sebelum seseorang memutuskan menulis. Lalu, mengapa dan untuk apa kita menulis? Atau setidaknya, apa yang mendorong alam bawah sadar kita senang mengutip dan menyelami makna di balik kata-kata memikat hati dan pikiran?

Menulis dan menyelami makna di balik kata-kata adalah tanda bahwa tanpa disadari kita sebenarnya mencintai kata-kata. Dan dalam diam, kata-kata pun sebenarnya mencintai kita. Kecintaan terhadap kata-kata hanya bisa dirasakan jika dan ketika kita bisa merasakan sebuah tulisan yang kita sukai; dan dalam diam, tulisan itu pun menyukai sang pembaca yang menyukainya. Antara yang menulis dan yang membaca sama-sama tengah menciptakan apa yang diistilahkan Michael Tausig sebagai “ruang antara” (space between).

Ruang ini adalah dunia hubung yang mampu menerabas batas ruang dan waktu. Ruang di mana antara yang menulis dan yang membaca tidak melulu bersentuh, bercakap, dan bertatap secara fisik; tapi sekalipun ruang dan waktu itu berjarak, ada sesuatu yang bisa dirasakan si pembaca dari pesan di balik kata-kata si penulis. Maka benarlah apa yang dibilang oleh seorang filsuf: “il n’y a pas de hors text”, ya, tidak ada apa-apa di luar kata. Kita hidup dalam kata-kata dan kata-kata hidup dalam kita. Maka itu, kata-kata tak ubahnya jiwa dalam raga yang harus terus dirawat serta dijaga sebaik-baiknya dan sewaras-warasnya.

Ya, sebaik-baiknya dan sewaras-warasnya. Bukan justru merawat dan membiarkan kebalikan dari itu. Jika malah begitu, maka jangan heran jika urat saraf seorang dosen bisa menegang tatkala menerima dan membaca sekedar bahasa pesan singkat (sms) mahasiswanya yang ia nilai sebagai “bahasa teman”. Wajar ada mahasiswa berbahasa yang dinilainya tidak sopan itu, sebab mereka belum mencapai tahap bernalar seperti telah diurai di atas. Tapi toh nyatanya, ini bukan hanya masalah mahasiswa. Khalayak mana pun dan siapa pun berpeluang mengidap masalah yang tidak jauh beda. Apalagi, bahasa tulisan jadi begitu akut masalahnya pada era serba digital ini; ketika kertas kian meliyan, terasing dan tersaing oleh ragam peranti lunak. Dan beragam pengaya media sosial mengintip peluang di balik kian tumbuh suburnya pengguna peranti –yang disemat sebagai– “pintar” itu. Hasilnya, tanpa disadari, kita kian terbiasa menulis sesingkat mungkin; berekspresi sebebas apapun, kapanpun, di manapun tanpa terlebih dahulu merefleksikan apa yang diekspresikannya; kritik menjadi beriris tipis dengan menghujat, menghina, menodai; hingga mengunggah-unduh materi bacaan, gambar, dan foto sesuka hati tanpa menyaring mana: layak pakai atau sampah dan sahih atau dusta. Peranti memang pintar. Tapi mestinya, pengguna bisa lebih pintar dalam memanfaatkan –daripada– perantinya.

Akhirnya, harus diterima dengan lapang dada, bahwa memang, kini kita hidup dalam jaman serba-instan. Tapi yang jauh lebih penting dari sekedar menerima adalah: bagaimana mestinya hidup dalam zaman begini. Celaka tiga belasnya, dunia pendidikan telah terseret arus keserba-instanan; ketika “menjadi” (baca: sarjana, master, doktor) lebih diutamakan ”produksinya” ketimbang bagaimana “proses produksi” untuk ”menjadi” itu.

Kebijakan sistem pendidikan yang mengatur itu semua pun nyatanya tak lebih hanya sebagai pembajakan nalar belaka. Tak lebih hanya ”kebijakan pabrik”. Tapi, “ora melu edan ora keduman”, begitu sarkas pujangga Jawa, Ronggowarsito. Kini kian menipis mana batas waras dan edan. Jadi mari, ucapkan saja “selamat tinggal” untuk pemikiran para pedagog macam Freire, Illich, Drost, dan Mangunwijaya yang mengidam pendidikan untuk “memanusiakan manusia” para anak didik.

Ikuti tulisan menarik Fadly Rahman lainnya di sini.