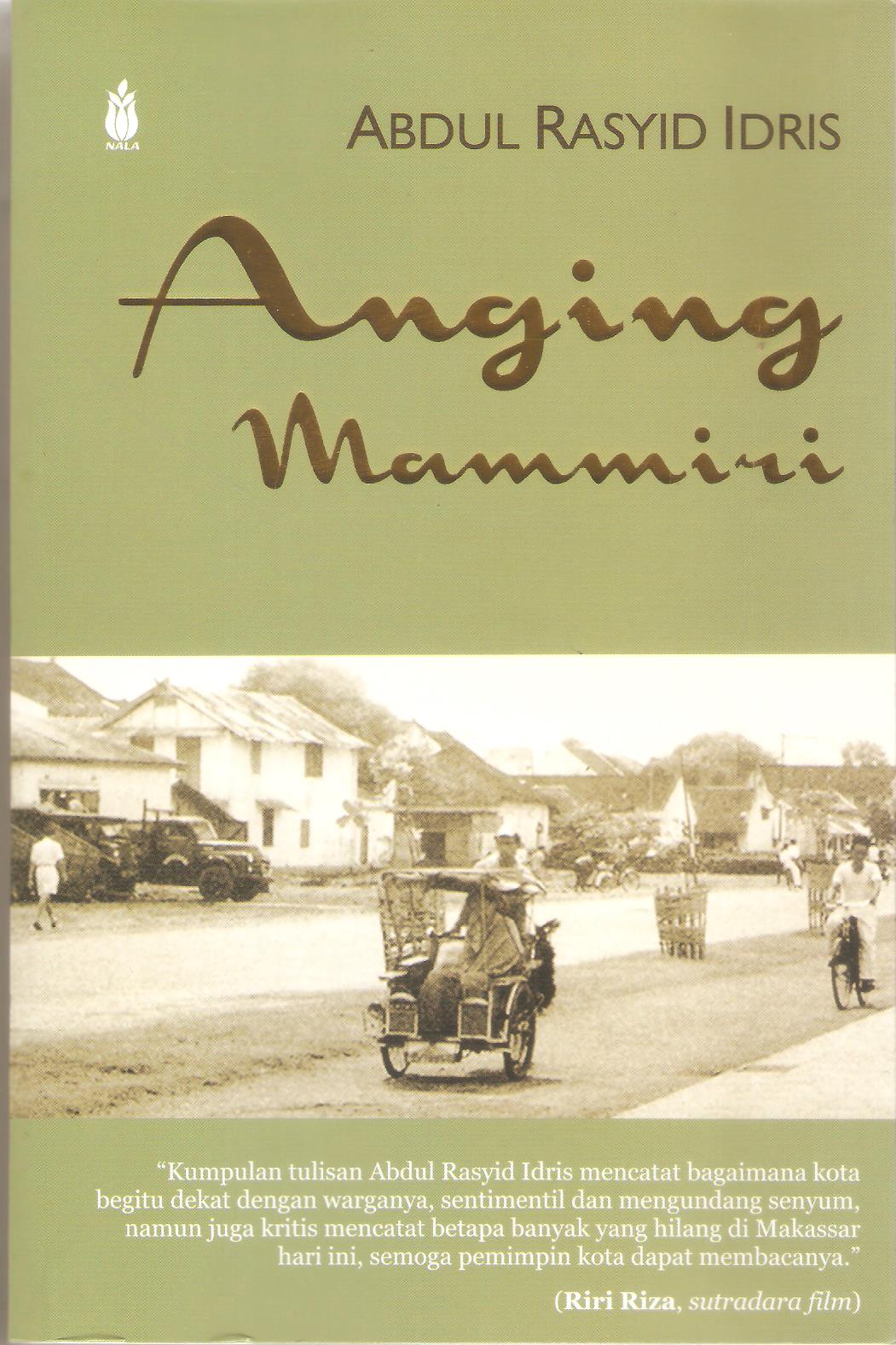

Judul: Anging Mammiri

Penulis: Abdul Rasyid Idris

Tahun Terbit: 2017

Penerbit: Nala Cipta Litera

Tebal: xxii + 298

ISBN: 978-602-8003-41-4

Sekarang kota ini cuma sibuk menyusun kotak-kotak berupa rumah toko (ruko) yang sepertinya tak terencana dengan apik. Mungkin suatu saat perlu diberi penghargaan dalam bentuk Rekor MURI sebagai kota ruko terbanyak (hal. 286).

Saya selalu kagum dengan orang yang mau menulis sejarah orang kecil. Apalagi jika orang tersebut piawai. Rosihan Anwar memang menulis sejarah kecil (Petite Histoire) sebanyak 6 judul. Tapi Rosihan Anwar tidak menulis tentang orang-orang kecil. Abdul Rasyid Idris menulis tentang orang kecil dengan sejarah kecil mereka di Makassar dengan sangat piawai. Ia merangkai sejarah orang-orang biasa menjadi sebuah saksi hancurnya masyarakat dan kota Makassar lama yang indah.

Sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh kedua orang tua yang sangat bijak, Abdul Rasyid Idris tumbuh menjadi seorang yang menghargai perbedaan dan suka akan proses belajar. Pergaulan masa kecil dilaluinya dengan berbagai suku dan berbagai agama tanpa dilarang oleh orang tuanya. Orang tuanya pun mengajarkan agama (Islam) dengan cara santun dan penuh kegembiraan. Tidak ada ancaman dosa saat belajar agama. Ayahnya, saat ia masih kecil, membiarkan dia menyelesaikan makan sahur, meski imsak sudah berkumandang. “Biar nanti dia belajar,” kata sang ayah.

Dalam 85 easi yang ditulisnya, ABDUL RASYID IDRIS mencatat orang-orang biasa yang kebanyakan berada di sekitar Pasar Butung untuk mengungkapkan kemarahannya karena hilangnya keindahan kotanya. Ia bercerita tentang A Pui, teman cinanya waktu kecil, Tuan Manni sang pemilik toko buku dimana ia sering datang untuk membaca, Daeng Torro seorang kepala preman di pelabuhan, sang guru, Daeng Masale seorang pemilik warung dan bahkan Tante Gode yang badannya besar dan suka naik becak. Para tokoh yang semuanya orang kecil itu ditulisnya untuk menggambarkan betapa Makassar tempo dulu adalah sebuah kota dengan masyarakat yang indah. Abdul Rasyid Idris menggunakan interaksi antara dirinya dengan orang-orang tersebut, dan mengalirlah ingatan akan Makassar yang tidak mengenal SARA, Makassar yang cinta damai dan denyut perdagangannya penuh dengan rasa sosial yang tinggi. Tak semata-mata cari untung. Tak ada kisah “orang makan orang.”

Tak cukup dengan tokoh orang-orang kecil, Abdul Rasyid Idris juga menggunakan hantu dan cerita misteri untuk menggambarkan Makassar tahun 70-an. Cerita tentang hantu Suminah (hal. 44), Popo’ dan Parakang (hal. 48) dan Tujui Karabosi (hal. 135) adalah beberapa contoh hantu yang membantu Abdul Rasyid Idris menghidupkan keindahan ehidupan sosial Kota Makassar.

Untuk melengkapi ceritanya ia juga menulis satu dua tokoh besar yang berjasa bagi Makassar. Salah satunya adalah Daeng Patompo yang saat itu menjadi Walikota Makassar. Ia mencatat peran Daeng Patompo dalam meluaskan Kota Makassar dan membangun jalan-jalan yang lapang (hal. 24). Seorang walikota yang tegas dan peduli kepada orang kecil.

Selain berisi keindahan Kota Makassar, esai-esai Abdul Rasyid Idris menyoroti betapa kota ini telah berubah dengan cepat ke arah yang lebih buruk. Keluhannya tentang kota yang menjadi ruko yang serba kotak-kotak (hal 286) menyebar di banyak halaman. Ia prihatin dengan gedung-gedung tua peninggalan Belanda yang indah hilang begitu saja berganti bentuk menjadi ruko. Gedung DKP, Taman Hiburan Rakyat, Rumah Adat di Somba Opu semuanya lenyap dan berganti wujud atas nama pembangunan ekonomi. Bahkan pantai yang dulu dipakai untuk merapat perahu-perahu nelayan dan untuk anak-anak mandi selepsa sekolah, kini telah berubah menjadi dermaga peti kemas yang tak menyisakan tempat bermain bagi anak-anak.

Abdul Rasyid Idris tak saja meratapi rusaknya bangunan kota. Ia juga merenungi berubahnya keadaan sosial di Makassar. Dulu tak ada tawuran masal. Duel satu-lawan-satu yang menunjukkan kegagahan orang Bugis dan Makassar. Kini duel telah berganti dengan tawuran antar mahasiswa. Pandedek kulantu yang dulu merupakan cibiran kepada orang-orang yang mengais rejeki dengan cara tidak jujur di wilayah pelabuhan, kini telah menjangkiti para pegawai pemerintahan. Laku tidak jujur bukan lagi ada di antara para preman, tetapi menjadi perilaku para punggawa negeri (hal. 232).

Berbeda dengan cara berkisah yang saya pilih saat menulis “Anak Cino”, dimana saya menempatkan diri sebagai pelaku utama, Abdul Rasyid Idris memilih mengambil jarak dengan kisah-kisahnya. Ia memilih untuk menjadi sang pencerita. Dengan cara ini ia menjadi lebih leluasa untuk mengungkapkan kisahnya, tanpa harus mempertimbangkan aspek sosial dan psikologi kisah-kisah yang ditulisnya. Ia menjadi lebih bebas untuk menggambarkan Kota Makassar dan kondisi masyarakatnya di tahun 70-an yang indah itu.

Sekali lagi saya harus berterima kasih kepada Abdul Rasyid Idris yang telah membaktikan diri menjadi penulis sejarah kecil orang-orang kecil. Meski ia menulis tentang sejarah kecil orang-orang kecil tapi yang ditulisnya bukanlah tentang hal kecil. Kehancuran fisik kota dan kemunduran kehidupan sosial bukanlah hal yang remeh-temeh untuk diabaikan begitu saja. Semoga para pemimpin Kota Makassar khususnya dan Sulawesi Selatan pada umumnya berkesempatan untuk membaca buku ini.

Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.