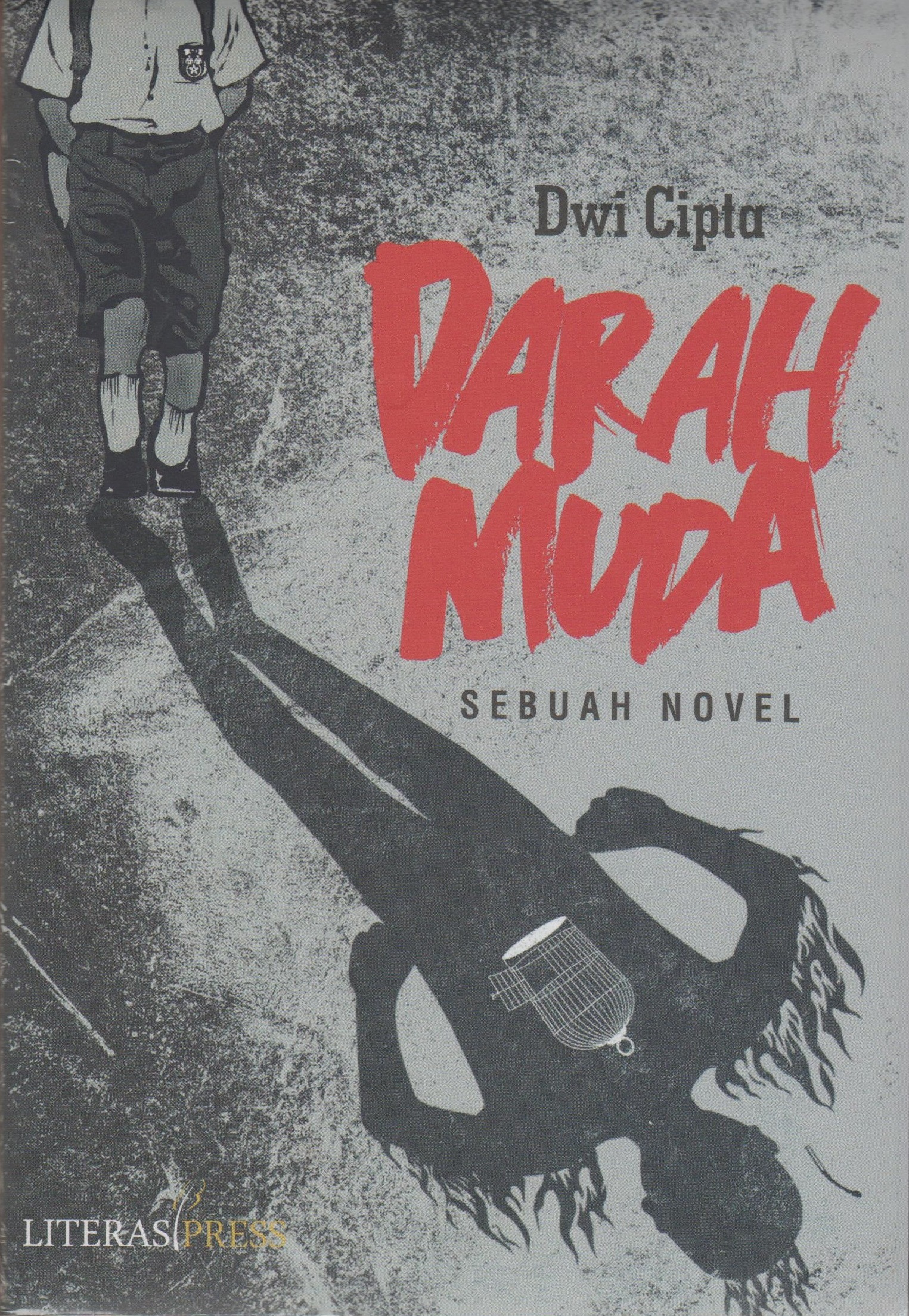

Judul: Darah Muda

Penulis: Dwi Cipta

Tahun Terbit: 2018

Penerbit: Literasi Press

Tebal: x + 386

ISBN: 978-602-72918-3-6

Ini adalah buku pertama yang saya baca di tahun 2018. Penulisnya menyebutnya sebagai sebuah novel. Bagi saya buku ini lebih seperti jurnal harian yang diedit daripada sebuah novel. Namun kisah yang dituturkan dalam buku ini sungguh sangat menarik. Saya salut kepada Dwi Cipta, sang perangkai buku ini karena keberaniannya mengisahkan secara kronologis persinggungannya dengan dunia tulis-menulis dan persekolahan. Ia mengisahkan pengalamannya sejak sebelum mengenal TK sampai dengan copot dari kesempatannya mendapat selembar ijazah sarjana. Kenapa saya anggap Dwi Cipta amat berani – dan menurut saya lebih tepat disebut nekat? Sebab tak banyak orang yang mau menceritakan pengalaman dengan topik tunggal dalam 386 halaman!

Tokoh “Aku” digambarkan sebagai orang yang kemaruk terhadap buku. Pertemuannya dengan buku di Balai Desa tanpa sengaja saat masih usia dini membuatnya jatuh cinta. Buku adalah pelarian dari posisinya dalam dunia yang tidak bahagia. Lahir dari ayah dan ibu yang dibenci oleh keluarga besarnya, membuat ia pun juga menjadi sasaran rundung. Sejak kecil ia sudah dipanggil dengan panggilan KIRIK – anjing! Kehidupan masa anak-anaknya yang penuh perundungan itu membuatnya mencari tempat pelarian. Buku adalah tempat pelarian yang nyaman baginya. Buku adalah pintu untuk menuju dunia lain yang membahagiakannya.

Dikaruniai otak yeng encer, tokoh Aku menjalani kehidupan persekolahannya bukannya tanpa liku. Saat SMP, karena mabok dengan pendapat-pendapat dari buku yang dibacanya, membuat dirinya tidak disukai oleh guru. Namun demikian, di kelas tiga, ia memilih untuk menjadi seorang “penurut” sehingga bisa lulus dengan baik. Sayang ia tidak mendapatkan tempat di SMA yang diidamkannya. Kediktatoran ayahnya membuat ia kehilangan kesempatan untuk masuk ke SMA yang diincarnya. Sejak itulah ia sangat membenci ayahnya yang dianggapnya sok tahu, padahal tidak tahu.

Pergumulan tentang tujuan hidup dan pilihan profesi mulai menggelora saat tokoh Aku masuk ke perguruan tinggi. Pilihannya untuk menjadi penulis membuatnya putus dari kuliahnya. Ia pun tak kunjung berhasil menjadi seorang penulis seperti yang dibayangkannya. Puncaknya adalah saat harus kembali ke kampungnya untuk menengok sang ibu yang sakit keras. Pilihan akan jalan hidupnya itu dianggap sebagai aib dan ketidak-berhasilan dalam hidup oleh keluarganya.

Dwi Cipta mengajukan sebuah pemikiran bahwa sekolah, membaca buku dan gelar-gelar dari kampus-kampus tidak selalu menghasilkan orang-orang yang selama ini diidamkan oleh kebudayaan kita. Ia menunjukkan bahwa kata-kata, buku dan persekolahan bisa membawa seseorang menjadi kritis dan mempertanyakan tujuan hidup, bahkan mempertanyakan eksistensinya sebagai manusia.

Gagasan ini tidaklah baru. Setidaknya bagi budaya Eropa yang sudah lama menggeluti persoalan eksistensi diri. Namun bagi budaya Indonesia tentu saja berpikir semacam ini masih sangat jarang (dan tabu?) Sekolah itu dianggap sebagai sarana untuk mencari ilmu demi bekal masa depan (ekonomi) yang lebih baik. Kisah si Aku dalam buku ini menyimpang dari pakem yang sudah diyakini oleh budaya kita. Dwi Cipta menunjukkan bagaimana sengsaranya menjadi orang yang menyimpang dari pakem. Seorang yang tak tahu balas budi kepada orang tua yang sudah berkorban (berinvestasi) bagi masa depan sang anak.

Dwi Cipta menampilkan tokoh Aku dengan cara pikir Barat. Bacaan-bacaannya pun bacaan-bacaan Barat. Ia membangun tokoh aku yang kritis terhadap situasinya. Ia fasih membahas legenda Yunani. Ia paham filsafat-filsafat dan cara berpikir Barat. Itulah sebabnya tokoh Aku menentang situasinya dengan cara pikir Barat. Ia tidak menengok sedikit pun cara berpikir Timur, apalagi berpikir cara Nusantara. Apakah memang budaya baca-tulis-buku-sekolah adalah monopoli Barat?

Satu lagi yang ingin saya bahas tentang buku ini. Yaitu tentang format yang katanya adalah Novel. Memang di awal sepertinya saya akan disuguhi oleh sebuah kisah yang sangatlah menarik. Dwi Cipta memulai dengan latar belakang sejarah perkebunan tebu di desanya. Ia menggambarkan konflik yang tajam antara para pemodal pabrik gula yang berselingkuh dengan para pejabat daerah melawan penduduk. Ia juga menukil kisah kelam tahun 1965. Kalimat pembuka buku ini pun sangat provokatif: “Pada mulanya adalah kisah keringnya sungai di sebelah timur rumahku selama bulan Oktober.” Apalagi Dwi Cipta juga membumbui awal bukunya dengan legenda Dewi Lanjar dan Kapal Kaladita. Maka saat saya membaca bagian awal buku ini, saya sudah merasa akan disuguhi kisah yang dijalin seputar sengketa ideologis antara kapitalisme dengan sosialisme atau Jawanisme. Ternyata di bab-bab selanjutnya intensitas konflik yang sangat tajam dibangun di awal buku lenyap ditelan kata-kata. Selanjutnya saya disuguhi oleh pergumulan tunggal tokoh sang Aku.

Saat selesai membaca buku ini, saya teringat dengan buku karya Jean Paul Sartre yang berjudul “Les Mots” yang diterjemahkan oleh Jean Couteau menjadi “Kata-Kata.” Dalam bukunya ini Sartre juga berkisah tentang pergumulannya dengan “kata-kata.” Sartre menuangkan riwayat hidupnya menjadi sebuah buku yang menggambarkan perjuangannya untuk menjadi seorang penulis. Saya senang ada karya orang Indonesia yang berani mengungkap perenungan dan perjuangan eksistensialnya sebagai manusia intelektual, seperti halnya Sartre menuliskannya di Perancis sana.

Ikuti tulisan menarik Handoko Widagdo lainnya di sini.