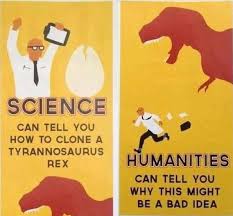

Lebih dari setengah abad yang silam, persisnya 7 Mei 1959, C.P. Snow—seorang natural scientist dan novelis—berbicara perihal dua budaya (”The Two Cultures and the Scientific Revolution”). Di sebelah sini berdiri mereka yang bergerak di dunia humaniora, literer, yang kerap menyebut diri ”kaum intelektual”—intelektual dalam pengertian tradisional, kata Snow. Di seberang sana berkemah orang-orang yang tidak dianggap anggota kelompok ”men of letters” ini, seperti astronom Edwin Hubble, matematikawan John von Neumann, sibernetikus Norbert Wiener, dan para fisikawan sekaliber Albert Einstein, Niels Bohr, dan Werner Heisenberg.

Ketika Snow menulis esainya itu, kedua budaya tersebut berjarak jauh. Mereka yang bergelut di dunia ilmu-ilmu kealaman (natural sciences) dipandang asyik dengan dirinya sendiri dan kelompoknya. Andaipun mereka berusaha berbicara kepada audiens umum, karya mereka diabaikan oleh kaum ”intelektual” literer ini. Tulisan mereka, nilai dan bobot pentingnya, dianggap tak cukup memenuhi untuk dilihat sebagai hasil aktivitas intelektual. (Mereka dianggap terlalu sibuk bekerja di laboratorium dan kurang bersentuhan dengan persoalan masyarakat umumnya).

Snow, empat tahun kemudian, menambahkan esai baru atas gagasan yang ia sampaikan dalam ceramah di University of Cambridge, Inggris, itu: ”The Two Cultures: A Second Look.” Dengan optimistis ia menyebutkan, sebuah budaya baru, yang ia sebut ”budaya ketiga,” akan muncul dan menutup kesenjangan komunikasi (communications gap) antara kaum intelektual literer dan natural scientist. Ia yakin, ’percakapan’ antara keduanya akan berlangsung.

Pada 1996, John Brockman menerbitkan buku The Third Culture dan menggunakan istilah ”budaya ketiga” itu tapi dengan pengertian yang berbeda. Brockman tidak melihat berlangsungnya komunikasi antara intelektual literer dan para scientist seperti yang diyakini Snow. Brockman justru melihat gejala lain yang berbeda.

Budaya ketiga dalam pengertian Brockman meliputi para ilmuwan dan pemikir lain yang bergulat di dunia empiris (laiknya fisikawan, ahli biologi, ahli kimia) yang melalui karya dan tulisan mereka memberikan penjelasan yang lebih mendalam perihal kehidupan kita. Para pemikir budaya ketiga ini menghindari gaya komunikasi lama, yakni melalui para jurnalis, dan memilih mengekspresikan pikiran mereka dalam bahasa yang mampu dipahami oleh masyarakat luas.

Stephen Jay Gould, Richard Dawkins, Marvin Misnky, Paul Davies, dan Stuart Kauffman, dan Roger Penrose adalah sejumlah nama yang dianggap Brockman memaknai kehidupan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan intelektual literer dalam pengertian Snow. Mereka natural scientist yang menggunakan penguasaan ilmunya untuk menjelaskan kehidupan dengan berangkat dari jagat empiris. Paul Davies seorang fisikawan, Richard Dawkins dan Stephen Jay Gould ahli biologi, sedangkan Roger Penrose ahli kimia.

Fisikawan Paul Davies, dalam The Mind of God (1993), mengeksplorasi apakah sains modern sanggup menyediakan kunci untuk membuka rahasia tentang eksistensi alam semesta. Ia menelaah ulang pertanyaan-pertanyaan besar tentang watak kehidupan dan kesadaran, asal-usul dan evolusi kosmos. Ia melekatkan temuan dan pikiran Newton, Einstein, Hawking, dan Richard Feynman ke dalam konteks tulisan Plato, Descartes, Hume, dan Kant.

Nama-nama itu, kata Brockman, tampil sebagai intelektual baru—untuk membedakannya dari intelektual tradisional dalam pengertian Snow. Karya-karya mereka dibaca publik luas, dan tidakkah ini cukup sebagai bukti bahwa publik umum selama ini menyimpan rasa lapar-intelektual akan gagasan-gagasan baru, yang tidak mereka jumpai dalam pikiran kaum ”intelektual lama” yang diwakili pemikir-pemikir di wilayah humaniora, literer. Gould, Dawkins, Davies, Penrose—juga Steven Pinker, Stephen Hawking, Murray Gell-Mann—berbicara melampaui apa yang dulu dianggap sebagai wilayah ilmu kealaman semata.

Media kini berbicara ihwal genetika evolusioner, superstring, fraktal, dan expert systems bukan dalam kantong-kantong yang steril dari konteks persoalan kehidupan yang melingkupi manusia. Publik umum, di banyak wilayah, berbicara dengan semangat keingintahuan, sebab mereka mengerti hidup mereka terpengaruh oleh hasil pekerjaan para ilmuwan itu. Pertanyaan-pertanyaan lama dicoba dijawab dengan cara yang baru, pikiran yang baru, dan bukti-bukti yang baru oleh orang-orang dari ‘budaya ketiga’ ini.

Di saat yang sama, gagasan percakapan dua budaya seperti yang diangankan Snow tak berarti terkubur seperti yang dilihat Brockman. Mengapa ”percakapan” itu tidak mulai dikonkretkan? Itulah yang dipikirkan oleh David Sloan Wilson, guru besar biologi evolusioner, dan Leslie Heywood, guru besar sastra Inggris, di Binghamton University, New York. Mereka mencoba membangun jembatan yang diangankan Snow melalui program New Humanities Initiative sejak lima tahun lalu.

Salah satu program inisiatif yang ditawarkan Wilson ialah pendekatan baru dalam mempelajari studi evolusi. Bila ingin melakukannya dengan benar, kata Wilson, biologi evolusioner sebagai disiplin tersendiri memerlukan pendekatan dari berbagai arah, butuh kapasitas berpikir naratif dan abstrak sekaligus.

Berbeda dengan yang dibayangkan banyak orang, di mata Wilson, ilmu-ilmu kealaman dan ilmu-ilmu humaniora memiliki lebih banyak persamaan ketimbang perbedaan. Ia mencontohkan, Charles Darwin membangun teori evolusinya dengan berbasis pada observasi sejarah alam. Sebagian besar informasi itu, sebagaimana terbaca dalam On The Origini of Species dan Darwin Barnacle, bersifat kualitatif.

Heywood memberi contoh lain, kajian terhadap simbolisme serigala dalam teks literer. Pendekatan humaniora yang standar, kata Heywood, menafsirkan gambaran serigala dari teks folklor. Lewat inisiatif ini, Heywood mengajak mereka yang mempelajari teks folklor untuk memperkaya pemahaman tentang serigala dengan memasuki wilayah ekologi, biologi, dan evolusi hewan serigala. Pemahaman mereka tentang simbolisme serigala menjadi lebih luas.

Dengan memadukan studi awal tentang gambaran serigala dari berbagai budaya di dunia, Heywood menemukan dukungan awal bagi hipotesis, yang barangkali terdengar provokatif, bahwa manusia dan serigala tumbuh bersama (co-evolved). ”Mereka predator yang bersaing, yang hidup di ceruk ekologis yang sama seperti kita,” kata Heywood, ”mungkin kita belajar sebagian perilaku sosial dan berburu kita dari serigala.” Lihat, Heywood bergerak melampaui teks folklor.

Ketika belajar musik, tari, atau bercerita, eksplorasinya tak berhenti pada bunyi, gerak, atau tutur, tapi juga pemahaman bahwa musik, tari, dan bercerita sangat dihela oleh kebutuhan biologis—dalam makna luas, sesuatu yang esensial bagi spesies seperti kita. Secara biologis, kita membutuhkan musik (bunyi), tari (gerak), bercerita (tutur). Saat ini terjadi, percakapan pun terjadi. Batas-batas yang memisahkan ”dua budaya”, yang dulu diprihatinkan Snow, terlampaui.

Berabad yang lampau, Al-Kindi, seorang jenius dari abad ke-9, mencontohkan perpaduan dua budaya itu dalam dirinya—contoh tentang ”melampaui perbatasan”. Al-Kindi menulis De Aspectibus (terjemahan Latinnya), sebuah risalah mengenai geometri dan optik, yang memengaruhi Roger Bacon. Ia juga menulis tujuh risalah tentang musik, di antaranya Kitab Utama tentang Komposisi Melodi. Ibnu Sina, yang ikut meletakkan dasar-dasar ilmu kedokteran, juga sangat dikenal karyanya tentang musik dan sastra.

Sayangnya, seperti dikatakan mendiang Stephen Jay Gould—yang piawai dalam berbicara perihal pola sejarah kehidupan, masih juga ada orang-orang di wilayah seni dan humaniora yang bangga karena hanya mengerti sedikit saja tentang sains dan teknologi, atau ihwal matematika. Sebaliknya, kata Gould, sangat jarang ilmuwan (natural scientist) yang merasa bangga lantaran tak mengenal siapa itu Shakespeare.

Budaya ketiga, dalam fenomena seperti yang dilihat Brockman maupun yang diangankan Snow dan didorong oleh Wilson, agaknya sebuah penegasan bahwa cara berpikir Descartian memang tak mungkin dipertahankan. Dunia terlampau kompleks untuk diamati dengan satu sudut pandang saja tanpa mempedulikan sudut pandang lain yang beragam. (dian basuki; sbr ilustrasi: religion.ua.edu) ****

Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.